28.10.2013

Издательство ЕУСПб

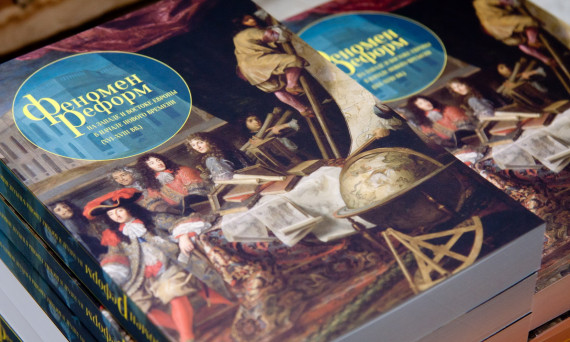

17 октября в Белом зале состоялась презентация сборника статей «Феномен реформ на западе и востоке Европы в начале Нового времени (XVI–XVIII вв.)», вышедшего в издательстве Европейского университета при поддержке Федерального государственного унитарного предприятия «Гознак». Он явился результатом работы одноименной международной научной конференции, проведенной в ЕУСПб в марте 2012 года в рамках реализации проекта «Реформы и реформаторы в исторических судьбах России».

•

Как отметила соредактор сборника, доцент МГУ им. М. В. Ломоносова Людмила Пименова, эпоха, которая нашла в нем отражение – это время перехода «от королевского дома к государственному интересу» (П. Бурдье), когда вместе с государством Нового времени рождался и сам феномен реформ. Замысел конференции, рассказал один из ее организаторов, профессор исторической компаративистики ЕУСПб Михаил Кром, сложился на пересечении сравнительных исследований и истории понятий. Внимание к началу Нового времени было продиктовано особенностями взаимоотношений языка и практик на заре этого периода, когда реформы получали обоснование в категориях не новаторства, а возвращения к прежнему порядку вещей.

•

Материалы издания сгруппированы в рамках пяти разделов. Первый из них посвящен моделям реформ в европейских странах. За ним следуют статьи, рассматривающие роль общества в условиях преобразований в Германии, Португалии, Испании и России. Третий раздел охватывает вопросы соотношения риторики и опыта реформирования, а четвертый – заимствования иностранных образцов изменений. Завершают книгу публикации, сосредоточенные на изучении типов и личностей реформаторов.

•

При подготовке сборника его составители сумели преодолеть традиционное противопоставление России «Европе», чему способствовали сами исторические сведения, позволяющие делать выводы о сходной направленности реформ на западе и востоке Старого Света. Достоинством издания является и публикация в нем материалов дискуссий по докладам участников конференции.

•

В своем отзыве на книгу доцент кафедры всемирной истории СПбНИУ «ИТМО» Сергей Коротков подчеркнул важность изучения проблемы финансовых и политических ресурсов реформирования. Он обратился к поднимавшемуся на конференции вопросу о преобразованиях, осуществлявшихся без публичного заявления о них в порядке текущего управления. Такие практики, по его мнению, являлись преимущественно более эффективными, чем вынужденные изменения, декларирование и обоснование которых происходило зачастую на фоне отсутствия материальных и иных предпосылок для их успешного воплощения в жизнь.

•

С. Н. Коротков также высказался в пользу проведения по отношению к рассматриваемому периоду различий между западной частью Старого Света, с одной стороны, и государствами Восточной и Северной Европы, с другой, охарактеризовав проводившееся последними реформы как проявление «догоняющей модернизации». Комментируя данный тезис, М. М. Кром заметил, что материалы сборника позволяют по-иному взглянуть на этот вопрос. В частности, в статье Юнаса Нурдина, посвященной политическим реформам и риторике в Швеции XVIII в., приводятся идеи финского по происхождению депутата риксдага, во многом предвосхитившие принципы, которые в конце столетия легли в основу американской конституции и французской Декларации прав человека и гражданина.

•

Интерес со стороны участников встречи вызвал вопрос проф. Сергея Ярова о том, могут ли «контрреформы» рассматриваться в качестве разновидности созидательной реформаторской деятельности. В ходе обмена мнениями присутствующие, сойдясь в правомерности подобного соотнесения, указали на то, что католическая «контрреформа» XVI в., задавшая модель для данного понятийного противопоставления, представляла собой по существу глубокое обновление церкви, и что в германской историографии соответствующий термин как имеющий отрицательную окраску и ненаучный был давно заменен сочетанием «церковная реформа» (во Франции они сосуществуют). Кроме того, было обращено внимание на историческую смену дискурсивных оппозиций, которыми сопровождалось осмысление преобразований (возвращение к старине/опасная новизна – реформа как полезная новация/контрреформа как движение вспять – мирные постепенные реформы/насильственная революция).

•

В рамках встречи выступила координатор проекта «Реформы и реформаторы в исторических судьбах России» Юлия Сафронова, которая рассказала о ходе его реализации, в частности, о состоявшейся в 2011 году международной конференции, посвященной месту Александра II и его царствования в истории России, и развитию интернет-сайта «История реформ». Портал, который в настоящее время включает в себя систематизированную коллекцию документов и исследований, связанных с реформированием в годы правления трех последних российских самодержцев, материалы, посвященные повседневной жизни «в эпохи перемен» и особенностям восприятия преобразований их современниками, призван стать вспомогательным инструментом в профессиональном изучении феномена реформ, а также его обсуждении, не ограниченном рамками традиционной академической жизни.

Игорь Винокуров