Исследователи факультета социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге под руководством профессора Жанны Черновой выяснили, как разные поколения представителей российского среднего класса справляются с ситуациями неопределенности, рисков и стресса.

Об исследовании

За последние несколько лет на глобальном уровне произошли макрособытия, которые кардинальным образом изменили повседневную жизнь людей, создав ситуации высокого риска и неопределенности. Пересборка социального порядка затрагивает институциональный, ценностный и индивидуальный уровень, что в свою очередь вынуждает индивидов находить способы совладания с новыми условиями, вырабатывать стратегии преодоления сложностей и разрывов привычной ткани повседневности. Выбор способа управления рисками вписан в более широкий контекст общества риска (Beck, 1992), задающего институциональные способы идентификации (Douglas, Wildavsky, 1983), концептуализации и нормализации ситуаций неопределенности, а также обусловлен социально-экономическим статусом индивида (Chaney, 1996). Исследование посвящено тому, каким образом представители городского образованного среднего класса воспринимают и справляются с ситуациями неопределенности?

При этом важно отметить, что полученные результаты не являются репрезентативными для всего российского среднего класса. Речь идет о жителях Санкт-Петербурга, чья сложившаяся конфигурация мотивов связана с особенностями их опыта жизни в большом городе в целом и особой эмоциональной и биографической связью с Петербургом, в частности.

Выбранный способ поколенческой дифференциации занимает промежуточное положение между теорией поколений и теорией возрастных когорт, он используется для схематичного отображения эффектов возраста для формирования ценностных ориентиров. Поколение Х — информанты в возрасте от 45 до 55 (N=10). Поколение Y — информанты в возрасте от 30 до 40 (N=16). Поколение Z — информанты в возрасте от 18 до 27 лет (N=12).

Ценности

Исследование показало, что ценностный профиль петербуржцев — представителей среднего класса выстраивается вокруг как индивидуального благополучия, так и благополучия их близких. Помимо этого в базовый ценностный профиль входят следующие компоненты: «свои» (семья, ближний круг, друзья, коллеги), саморазвитие, самореализация.

В условиях вынужденной пересборки повседневности представители среднего класса стремятся сохранить благополучие, основанное на материальном достатке, комфорте, саморазвитии и поддержании отношений со значимыми людьми. Для этого они готовы прикладывать усилия и даже идти на определенные риски.

Достигнутое благополучие может рассматриваться как ставка в игре — ее можно сохранить, преумножить или потерять полностью. В этом смысле наиболее выгодное положение занимают представители поколения Z. Их ставки слишком незначительны по сравнению со ставками X и Y, а «отыгрыш» требует значительно меньше времени. Дело в том, что молодые люди еще не обременены заботой о собственных детях, они только начинают строить карьеру, родители еще достаточно молоды и не требуют заботы о себе. У представителей поколений X и Y ситуация кардинально отличается. Говоря терминами теории игр, риск для них становится игрой с нулевой суммой: в случае проигрыша они теряют все (или почти все), а полноценное восполнение утраченного практически невозможно.

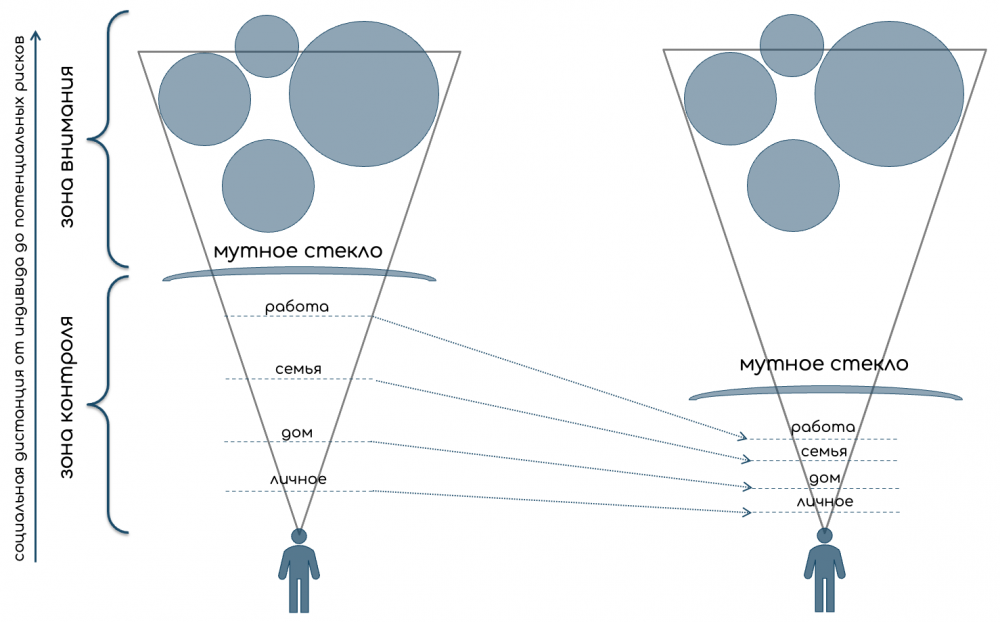

Опыт локдауна и ковидных ограничений сформировал индивидуализированный набор копинг-стратегии, позволяющий справляться с глобальными потрясениями и ситуациями неопределенности. С одной стороны, информанты уже научились жить в условиях закрытых границ и искусственно сокращенного потребления. С другой — иллюзорное возвращение к доковидному укладу и попытки исключить Россию из глобального мира усилили остроту переживания нового кризиса. В этих условиях сработали компенсаторные механизмы представителей среднего класса, позволившие сохранить благополучие, дистанцироваться от происходящего и в конечном счете — справиться с вызовами времени. В основе выбора этих механизмов находятся представления о реальных и потенциальных угрозах, которые схематично можно представить в виде воронки рисков:

Различные жизненные события в «воронке» условно распределяются в зону контроля и зону внимания. В зоне контроля находится то, на что человек, по его собственным ощущениям, может повлиять: поддержание собственного здоровья, профессиональная реализация, обустройство пространства вокруг себя и забота о «своих». В зоне внимания — явления, также влияющие на жизнь, но доступные только для наблюдения. Их удаленность (вероятность наступления и возможные последствия) зависит от субъективного восприятия.

«Мутное стекло» — иллюзорный барьер. Он возникает в силу нетранспарентности процессов и явлений, наполняющих воронку, что приводит к искажению в восприятии рисков, попадающих в зону внимания. Зона контроля расширяется по мере накопления различных капиталов — чем больше у индивида ресурсов, тем лучше он может контролировать различные жизненные сферы и сокращать груз неопределенности. И наоборот.

Для представителей поколений соотношение зон различно и зависит от объема «капитала»: поколение Z, считают, что контролируют только себя и то, что касается их напрямую. Представители поколений X и Y чувствуют большую ответственность за семьи и «своих» — тех, кто входит в ближний круг; их зона контроля увеличивается за счет накопления опыта и капиталов.

Повреждение социальной реальности приводит к значительному сокращению зоны контроля за счет снижения уровня всех или отдельных видов капиталов ее составляющих. Представители поколения Х воспринимают это снижение наиболее болезненно относительно Z, так как в случае вторых зона контроля и так слишком мала, чтобы серьезно считаться с потерями ее объема. В ответ на возможные риски для снижения тяжести негативных последствий и нормализации своего состояния, индивиды вырабатывают адаптивные механизмы (копинг-стратегии).

Копинг-стратегии

В условиях усиления неопределенности представители трех поколений прибегают к типичному набору копинг-стратегий: сосредоточение на текущей работе и капсуляция; наращивание кругов по интересам; концентрация на навыках, самореализации и самосознании; «переключение» и эскапизм; оказание поддержки; телесные практики; (само)терапия. Реализация копинг-стратегий в различных комбинациях зависит от констелляции ресурсов. Для наглядности представим их с помощью образного сравнения с царством грибов.

Стратегии поколения X — слизевики

- Построение эффективной сети добычи ресурсов

- Накопление опыта маршрутизации ресурсов внутри локальной сети «своих»

- Постоянная актуализация собственного опыта для достижения целей наиболее эффективным способом

- Споруляция (процесс образования споры) как стратегия переживания кризисов

- Капсуляция в знакомой среде обитания

- Перемещение затруднено, так как требует обучения на новом месте и выстраивания новой сети доступа к ресурсам

- Потеря накопленного опыта в новом месте (переезд — социальная смерть, выход требует значительного ресурсного потенциала)

Слизевики — чаще одноклеточные грибоподобные организмы. В микромире прославились способностью выстраивать эффективные сети питания (сети добычи ресурсов), выбрасывая «щупальца», способны «запоминать» и передавать информацию об особенностях среды другим слизевикам, повторять ранее пройденный путь. Слизевик стремится избегать неприятных для него условий или веществ, но если это невозможно — привыкает и не реагирует на них в дальнейшем. Так и представители поколения Х сфокусированы на добыче благ для своей семьи, обладают многочисленными каналами получения информации и ресурсов.

В ситуации стресса слизевик ищет новые пути получения ресурсов, используя накопленный опыт предыдущих попыток. Однако в то же время слизевики не склонны менять места своего обитания — в новых условиях начинает сказываться его «неопытность» в новой среде, неприспособленность к ее особенностям, что требует значительной растраты питательных веществ для обследования новой области обитания. Чаще всего такое расточение накопленных ресурсов без ясных гарантий успеха найти новый источник их восполнения, воспринимается как потенциально проигрышная стратегия, что приводит к тому, что основным способом выживания в кризисной ситуации становится споруляция — подтягивание «щупалец» ближе к основному телу и выстраивание вокруг плотной капсулы — споры, позволяющей пережить сложные времена.

Так предпочитают действовать и представители поколения Х: сосредотачиваясь на контролируемом жизненном пространстве, которое может включать место проживания, отдыха, бизнес и так далее, они предпочитают знакомое место в состоянии «шторма» тихому, но новому. Х с трудом решаются на переезд даже в ситуации больших рисков. В основном это связано с тем, что им сложно смириться с потерей социального и культурного капиталов, они чувствуют себя беззащитными без накопленных социальных связей. Повлиять на решение об отъезде могут события, не изменяющие среду обитания, а ставящие под сомнение сам факт ее существования. Однако даже в таких экстремальных условиях зачастую знакомая среда выглядит более привлекательной.

Стратегии поколения Y — чайный гриб

- Структура накопления слоев

- Фильтрация среды для получения наибольшего количества ресурсов

- Изменение среды обитания «для себя»

- Каждый слой представляет отдельную сферу жизни

- Перемещение успешно только с сохранением «слоя» или нескольких

- Поврежденный «слой» или сфера жизни отмирают целиком

Чайный гриб состоит из нескольких слоев, каждый из которых включает множество клеток. Эти слои скреплены между собой пронизывающими их нитями. Слои совместно фильтруют воду, из которой получают питание. В процессе взаимодействия гриба и его среды происходит изменение второй, создаются более благоприятные условия для жизни.

Так и миллениалы определяют себя через пересечение и констелляцию разных социальных слоев — от каждого комьюнити они получают необходимые ресурсы и поддержку. Круги (слои) их общения дифференцированы и связаны с разными сферами жизни и увлечениями: семья, коллеги, знакомые по клубу по интересам и так далее. Для них в большей степени характерны многосоставные карьерные и личные проекты, совмещение множества ролей, важность разностороннего саморазвития.

Информанты поколения Y чаще отмечают яркую эмоциональную реакцию на кризис, могут медикализировать проявления стресса. Чтобы с ним справиться они стремятся наращивать «слои» и расширяют круги по интересам. Так они обретают большую устойчивость — за счет расширение сфер взаимодействия, а также компенсируют новыми социальными областями «отмирающие» по каким-либо причинам комьюнити.

Для них важен индивидуальный комфорт и — как следствие — возможность прибегать к различным телесным практикам. Также важным отличием от представителей поколения Х будет фокусирование в том числе на физических параметрах окружающей среды. Представители поколения Х, говоря о «своем» месте как точке силе, в большей степени отсылают к социальной и культурной близости к дому, к социальной когерентности. У представителей поколения Y мы можем видеть в том числе внимание к физическим параметрам города, список требований к «дому» начинает включать в себя не только культурную и социальную адекватность человеку, но и соответствие его физическому представлению о комфорте.

При необходимости перемещения чайный гриб с трудом может отделить часть всей структуры или одного из слоев, так как отделенный фрагмент для него погибает — связи утрачиваются. Так и представители поколения Y, пережившие опыт эмиграции, больше всего тосковали по оставленной социальной жизни, по возможности нахождения в кругу единомышленников.

Стратегии поколения Z — темные опята

- Масштабная сеть добычи ресурсов

- Перемещается спорами и кусочками гифа (грибницы), а не целым организмом

- При перемещении материнская сеть ресурсов остается нетронутой

- Готовность и способность вернуться к исходному месту обитания для того, чтобы предпринять попытку повторного перемещения

Для описания поколения Z темные опята были выбраны не случайно. Метафора разветвленной грибницы позволяет подчеркнуть ее потенциальный масштаб. Темные опята занимают большие пространства почвы, из которой черпают ресурсы. При этом грибницу следует воспринимать скорее как социальное пространство, занимаемое человеком, в то время как его индивидуальные проявления метафорически передаются появлением плодового тела гриба. Другими словами, обширная сеть подразумевает соответствующее количество возможностей для самопроявления.

В ситуации, когда среда становится токсичной, темный опенок, во-первых, может жертвовать частью грибницы для сохранения себя, во-вторых, может сохраняться через экспансию новых пространств как посредством прорастания в зону интереса гифов (организацию новых социальных связей), так и через «переселение» путем отбрасывания спор. При этом механизм переселения спорами не подразумевает гибель материнской грибницы, что позволяет организму продолжить свое существование даже в том случае, если отделившуюся спору постигает неудача в ее новом месте.

В метафоре темного опенка также хорошо отражается ценность самореализации и артикулируемая информантами потребность в будущем самостоятельном укоренении, выстраивании собственной ресурсной сети с целью приобретения независимости от материнской грибницы. Процесс структурной перестройки рынка труда и высвобождение новых ниш представители поколения Z склонны воспринимать как возможность пустить новые корни в России или за рубежом.

Представители поколения Z, самого молодого в выборке, наименее укоренены, они ищут свое место в жизни и готовы брать ресурсы там, где они доступны. При необходимости переезда они могут рискнуть и попробовать начать жизнь на новом месте, а в случае неудачи вернуться в родительский дом. При этом в большей степени, чем представители других поколений, они нуждаются в поддержке — как направленной на них самих, так и направленной ими на других значимых людей.