Материал опубликован на портале «ПОЛИТ.РУ» 09.07.18 под заголовком «Культурный капитал и социальная революция».

Материал опубликован на портале «ПОЛИТ.РУ» 09.07.18 под заголовком «Культурный капитал и социальная революция».

Мы публикуем стенограмму лекции профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге, социолога Михаила Соколова на тему «Культурный капитал и социальная революция. Участие в культурной жизни Петербурга, 1991-2011». Лекция была прочитана 27 марта 2017 года в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла.

Борис Долгин: Добрый вечер, уважаемые коллеги! Мы начинаем очередную лекцию из цикла «Публичные лекции Полит.ру» в таком своеобразном, но уже ставшем традиционным формате совместного цикла лекций с Европейским университетом в Санкт-Петербурге, одним из очень ведущих центров социально-гуманитарного образования и науки в России. Глядя на последние наши лекции, вы могли убедиться, насколько разнообразна тематика интересов, насколько разнообразна методология, исповедуемая исследователями этого университета. Надеюсь, мы и дальше продолжим вас радовать в ближайшие месяцы.

Наш сегодняшний лектор отличается от лекторов последних недель тем, что в цикле «Публичные лекции Полит.ру» он уже неоднократно выступал. Я могу сказать, что Михаила Михайловича Соколова я рад слышать, где бы я его ни слушал: это было на самых разных площадках, не только московских, на все темы, на которые только он ни говорит. До сих пор в рамках «Публичных лекций Полит.ру» и на самом ресурсе со своими исследованиями, аналитическими разработками он выступал преимущественно по теме социологии, науки и образования, но этим интересы нашего сегодняшнего лектора не ограничиваются, как легко убедиться по теме лекции.

Итак, сегодня наш лектор – профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, социолог Михаил Соколов. Регламент у нас традиционный: сначала – лекционная часть, затем – вопросы. Пожалуйста, Михаил Михайлович.

Текст лекции

Михаил Соколов: Спасибо! Это, действительно, новый для меня проект. У многих ученых, наверное, есть какая-то область интересов, к которой они всю свою карьеру обещают себе вернуться и заняться ей, наконец, всерьез. Иногда получается, иногда – нет, иногда – получается, но понемножку. Моя такая отложенная на дальнюю полку тема – это исследование культурного капитала и культурного потребления, это социология вкуса, если хотите.

История исследований культурного потребления в социологии делится на периоды до и после Пьера Бурдьё, французского социолога, который в 60-х и в 70-х годах опубликовал цикл книг, полностью изменивших постановку основных исследовательских вопросов в социологии культуры. До Бурдьё основной целью, которую ставили перед собой социологи культуры – большинство из них – было найти в искусстве, популярном среди представителей разных социальных групп или разных эпох отражение их социального опыта. Предполагалось, например, что социальный опыт стоит за специфическими вкусами разных классов, и поэтому есть специфически буржуазное и пролетарское искусство; задача состояла в том, чтобы выявить соответствия между художественными формами и структурно заданным опытом, найти отпечаток каких-то социальных ценностей, коллективных представлений, или социальных мифологий.

Подход Бурдьё радикально переопределил предмет социологии искусства. С того момента, как он написал свои работы, восторжествовал другой взгляд на то, как искусство должно пониматься. Оно перестало рассматриваться как выражение, и стало рассматриваться как инструмент, инструмент классового исключения. Бурдьё не был первым, кто двинулся в этом направлении. Веблен двигался в том же направлении до него. Многие социальные историки искусства рассуждали похожем образом, но именно с Бурдьё этот подход ассоциируется сегодня, и благодаря влиянию Бурдьё он стал доминирующим в социологии культуры и искусства. Бурдье приравнял социологию культуры к социологии потребления, объявил в предисловии к «Различению», своей главной книге, что одна является частным случаем второй. Это имело много практических следствий; например, социологи искусства стали меньше уделять внимания интерпретации содержания произведений и начали уделять куда больше внимания композиции их аудиторий и контекстам, в которых произведения используются – тому, например, как и зачем люди говорят друг с другом об искусстве.

Проще всего понять понимание роли искусства у Бурдье и его учеников на примере Мольера и его господина Журдену. Господин Журден живет где-то в середине семнадцатого века, у него уже много денег, он богат, и ему хочется в хорошее общество. Но чтобы быть в него принятым, надо быть человеком культурным, и тогда Журден нанимает учителей. Он нанимает учителя фехтования, нанимает учителя словесности, который рассказывает ему о том, что он всю жизнь говорил прозой. Много учителей, в принципе, мог уже тогда нанять господин Журден, потому что стать культурным человеком было не очень просто.

Действительно, где-то в раннее Новое время по Европе распространяется новая форма классовой культуры, которую воспринимает вначале придворное общество, а затем хорошее буржуазное общество. В рамках этого понимания, престижный стиль жизни начинает ассоциироваться с культурным участием - с театром, со знанием литературы - и эта культура благополучно доживает где-то до середины двадцатого века как минимум. После этого возникает ряд вопросов в связи с пришествием массовой культуры, но Бурдьё утверждает, что она вполне жива до сих пор. Зачем высшим классам высокая культура? Затем, что классовая культура позволяет эффективно проводить социальный барьер, говорят Бурдьё и его единомышленники. Она позволяет исключать тех, кому не повезло родиться в привилегированном социальном классе или привилегированном сословии. Каким образом? Во-первых, это деньги. Во-вторых, для того чтобы стать культурным человеком, нужно потратить много времени, и если мы представляем себе человека труда, даже пусть не крестьянина и не мануфактурного рабочего во времена господина Журдена, но хотя бы мелкого буржуа, то у буржуа, скорее всего, нет времени на театр, и на то, чтобы следить за новинками литературы, у него тоже нет времени. Скажем. во времена господина Журдена единственным способом познакомиться с живописью и приобрести широкий кругозор в этой области было много путешествовать. Даже в девятнадцатом веке в отсутствие репродукций сколько-нибудь качественных и в отсутствие регулярного обмены выставками между музеями можно было получить широкое представление о живописи только много путешествуя по миру. Понятно, что человек, который обнаруживал знакомство с не очень известными ренессансными художниками, должен был провести некоторое время в Италии и уж точно не был крестьянином или ремесленником или мелким буржуа.

Кроме денег и времени, но отчасти вытекая из них, есть образование, особенно специфическое гуманитарное образование, которое во времена Веблена и Бурдье считалось отличительным для элиты. Наконец, есть то, что Бурдьё называет «габитусом», который представляет собой спонтанную установку, исходящую от ощущения или понимания своего места в социальной структуре. ‘Distinction’ («Различение») – самая известная книгу Бурдьё – содержит его базовую классификацию трех вкусов, порождаемых габитусом: вкуса к отличию, вкус нужды и «культурной доброй воли».

Бурдьё говорит, что применительно к искусству, высокой культуре, но также применительно и к разным другим вещам – гастрономии, путешествиям, к любой форме потребления – общество спонтанно делится на три группу или три слоя. Высший класс отличает уверенность, что они могут все, и что все, что существует, существует для них. Если они ошибутся, это будет не так страшно, но, скорее всего, они не ошибутся, потому что они молодцы. Они не боятся разбираться в новом современном искусстве, верят в свое собственное суждение, не боятся показаться смешными, если они сказали что-то не так, и в итоге не выглядят смешными, потому что действительно приобретают через время способность в нем разбираться – тем более, что у них есть все необходимые для этого ресурсы.

Ниже находятся те, кто является носителем культурной доброй воли. Это люди, которые хотят всего того же, но очень боятся ошибиться. Они стараются делать все правильно: читают модные журналы, ходят в музеи с путеводителями, чтобы не пропустить самые важные экспонаты, читают таблички, стараются ловить модные веяния, которые исходят из социальной элиты, и за счет этого всегда немножко смешно и капельку нелепо.

И, наконец, ниже находятся люди, которые знают, что эта игра не для них, что бы они ни сделали, у них не получится, не их ума это дело, в конце концов. Они смиряются с тем, что их место не самое привилегированное. Может быть, они развивают какие-то встречные установки, не самые благожелательные по отношению к элите, но держат их при себе. Это вкус нужды.

Вкус к отличию характеризует элиты; он специфичен для них, поскольку их представители от рождения знают, что они не такие, как все, и у них есть возможность безнаказанно экспериментировать там, где другие будут беспокоиться о последствиях – например, одни будут получать бесполезное гуманитарное образование, а другие – тревожиться по поводу того, куда они пойдет работать. Культурная добрая воля характерна для обобщенного низшего среднего класса, наконец, вкус нужды – это рабочий класс. Через эти специфические установки формируется вкус индивида, проявляющиеся во всем, что он делает, включая, разумеется, проявление собственно художественных вкусов.

В модели Бурдье есть несколько деталей, которые могут пониматься и понимались по-разному, и во многом теоретические дискуссии в социологии культуры после его работ развивались вокруг того, какое из этих пониманий верное. Во-первых, как, собственно, культурный капитал используется для исключения? Во-вторых, в какой мере он автономен от экономического?

Говоря о первой из этих дискуссий, есть два способа, которыми потребление высокой культуры способно стать инструментом утверждения социального превосходства элит, и дискуссия идет по поводу их относительной важности. Первый способ – приобретение легитимности. Люди, которые не читали Пруста, испытывают пиетет к людям, которые читали Пруста. Они думают, что в людях, которые читали Пруста, есть что-то особенное. Культурный капитал вызывает спонтанное почтение. Он воспринимается как символ или свидетельство обладания богатым внутренним миром, утонченной душой. Элита, которая интересуется искусством, покровительствует искусству, развивает знаточество, делает это потому, что, когда люди видят перед собой человека в высшей степени образованного, ученого и искушенного, у них не возникает вопрос, а почему человек еще и богат. Ну, понятно, потому что он такой замечательный, он не такой, как мы. Мы же видим, что он нам не чета. Этот подход через легитимацию замечательно объясняет, почему так много работы у Диссернета: элита, которой легитимности не хватает, будет хвататься за любой сигнал, который позволяет показать, что они не только депутаты, или мэры, или кто-то еще, но и не чужды наукам или искусству. Нормальный человек на их месте не смог бы, работая шестидесятичасовую рабочую неделю чиновником на благо отечества, еще и диссертацию написать, а они смогли. Ну, или, по крайне мере, они надеются, что все в это верят.

Второе объяснение – это объяснение через допуск в социальные круги. Люди, которые смотрели «Игру престолов», спонтанно притягиваются к другим людям, которые ее смотрели – у них есть общие темя для обсуждения. Теперь, если это не «Игра престолов», а, скажем, супрематизм, круг взаимно притягивающихся может быть довольно узким, и очень элитарным. Остальных они выталкивают из своего круга – с ними и поговорить-то не о чем – или те сами в него не стремятся: неприятно же понимать, что тебе нечего сказать. Оба механизма – легитимация и сетевой допуск – не взаимоисключающие, но каждый из них может действовать и сам по себе. И, вообще говоря, они опираются на разные исходные предпосылки о том, что люди знают о культуре. Чтобы работал механизм легитимации, надо, чтобы существовала какая-то типология культурных форм, на которую ориентируются сами представители данного общества, и надо, чтобы она соотносилась с обыденной теорией, которая позволяет им приписывать потребителям какие-то желательные и нежелательные свойства – например, высокую культуру потребляют люди интеллектуально развитые, низкую – наоборот, и так далее. Механизм сетевого исключения может работать и в отсутствие таких теорий. Более того, он будет даже лучше работать в их отсутствие, потому что как только индивиды узнают, что им приписывают какие-то свойства на основании их вкусов, они могут начать менять паттерны потребления.

Другая дискуссия касается автономии статусной культуры. Ценят ли люди культурность только потому, что она сигнализирует о классовом преимуществе, или ее престиж имеет самостоятельные основания? И здесь есть большая дискуссия в теориях стратификации. Есть теории, которые утверждают, что то, что мы считаем статусом или престижем в конечном счете всегда производно от богатства или политической власти. Есть другая школа, утверждающая, что есть автономная, независимая система престижа, основанного на почтении, которые люди испытывают к определенным личностным качествами или некоторым стилям жизни. Иерархия престижа и иерархия богатства могут притягиваться друг к другу, богатство может облегчить доступ к приобретению престижа (например, через покупку образования), но при этом они никогда друг к другу не сводятся. Есть особый ареол, который окружает культурную элиту в современных обществах, говорит эта теория, и откуда бы он ни брался, он не исчезнет от того, что культурная элита возьмет вдруг, да и обеднеет. Через некоторое время всегда происходит конвергенция, потому что капитал тянется к капиталу, но, хотя они тянутся друг к другу, их основания все-таки различны. Богатым может быть легче притворяться умными, но люди ценят ум не за то, что он сигнализирует о богатстве; скорее уж наоборот – богатство может почитаться, поскольку сигнализирует об уме.

Есть очень известные авторы, которые отстаивают независимость статуса, от Вебера к Шилзу и Голдторпу. Есть такие же известные, которые отстаивают ее производность, например, Веблен. Бурдьё странным образом поменял позицию на протяжении своей жизни, но никому об этом не сказал. В первых его работах потребители высокой культуры – это, безусловно, высшая буржуазия. Она ходит в музей, не читает там табличек, смотрит свысока на тех, кто читает таблички, а на тех, кто зашел в музей, побежал в кафе и выбежал, она даже и не смотрит. Но позднее в его работах появляется вдруг фракция элиты с преобладанием культурного капитала над экономическим, доминируемая среди доминирующих, но при этом вполне независимая. Это богема, которая занимает важное место в обществе, культурная элита. И в стилистическом отношении высшая буржуазия пытается ей подражать.

Для завершения обзора, основным внешним вызовом для Бурдье и его школы была дискуссия о том, не исчезает ли традиционная высокая культура вообще. У нарисованной Бурдье и другими картины, говорят с разных сторон ее критики, есть некий дефект: она описывает прошлое, она не отражает те процессы, которые по нарастающей происходят сейчас вокруг нас. Одна версия этого тезиса состоит в том, что массовая культура поглотила и переварила все различия между классами в одном огромном плавильном котле. Там, где был раньше хороший вкус и плохой вкус, теперь есть какой-то middlebrow, который ни то и ни другое. Когда-то была народная музыка и народные песни, с другой стороны была классическая музыка, а теперь возникла оперетта или мюзикл, и они, в конце концов, «съели» то, что было с обоих концов – это был очень популярный тезис в 50-60-е годы.

Вторая версия прямо противоположная, но также утверждающая, что Бурдье устарел. Мы живем – гласит она - в обществе постмодерна, в котором люди достигли рефлексивности, и культурные границы перестали совпадать с социальными, да и вообще размылись. Каждый вырабатывает свой уникальный стиль потребления, каждый выбирает культурное племя, к которому хочет примыкать. Каждый – часть какой-то субкультуры, и эти субкультуры никак не связаны с классовыми или социальными группами. Зигмунт Бауман, который, как я понимаю, какое-то время назад тоже выступал на лекциях «Полит.ру» – один из самых известных представителей этой теории «текучей современности», в которой все смешалось, и больше нет социальных границ.

Теперь от литобзора я перейду, наконец, к основной теме своего доклада. У России есть много полезных ископаемых: нефть, газ, алмазы, а еще есть очень сложная драматическая история. Для тех, кто занимается социальными науками, драматическая история – это тоже ископаемое, да еще какое. Уникальным образом история в двадцатом веке, в конце двадцатого века поставила большой естественный эксперимент, который позволяет нам сравнить эти теории и попробовать разобраться, кто был прав, а кто был не совсем прав. Во-первых, мы находим в российской истории интеллигенцию, и это типичная статусная группа или культурный класс, охраняющий или защищающий свои границы за счет указания на исключительность паттерна потребления. Где-то мы ее с тридцатых годов девятнадцатого века совершенно точно находим. Применительно к бывшим социалистическим государствам, то есть странам государственного социализма, есть теория, согласно которой, по своему характеру интеллигенция там была господствующим классом.

Возможно, изрядно подзабытая, но кому-то знакомая книжка Ивана Селеньи всплывет в чьей-то памяти. В ней говорилось, что государственный социализм был властью интеллектуалов, интеллектуалы были господствующим классом. Там были свои фракции, но при этом, в целом, они были единой группой, и их положение было гораздо лучше, чем положение рабочего класса. У школы Селеньи до сих есть последователи, показывающие, что, по крайней мере, в Восточной Европе в ходе экономического кризиса, последовавшего за падением государственного социализма, образованные группы проиграли или пострадали меньше, чем необразованные. Количество книг в доме хорошо предсказывает, насколько люди адаптировались к тем экономическим условиям. Всем пришлось тяжело, но некоторым пришлось гораздо тяжелее, чем другим. А тем, кому пришлось легче, были обладателями больших книжных полок, они знали иностранные языки, и в этом смысле интеллигенция зря жаловалась на исключительные страдания. Таких исследований по России никогда не было, поэтому мы не можем сказать, получили ли мы здесь такие же цифры, но было бы очень интересно проверить при случае.

Так или иначе, если интеллигенция пострадала меньше, то она сама об этом точно не догадывалась в 90-е годы. Это было время, когда люди с большими книжными полками верили, что наступил полный упадок, что возникли новые элиты, один из представителей которых, из уралмашевской, кажется, ОПГ изображен на этом слайде вместе с его любимым автомобилем, и именно этим группам принадлежит настоящее и будущее. Люди в малиновых пиджаках и с «Мерседесами» - это новая элита. Произошла социальная революция.

Говоря «социальная революция», я имею в виду быстрое изменение классовой структуры, структуры экономического неравенства. Те классы, которые были прежде доминирующими или, по крайне мере, относительно благополучными, пришли в упадок, а на их место пришли другие. То, что в Российской Федерации эта смена произошла относительно бескровно, не делает ее менее радикальной. А люди, которые наблюдали это, чувствовали, что что-то изменилось, возможно, даже больше, чем что-то на самом деле изменилось. Видимо, существовала, универсальная вера в то, что интеллигенция пришла в полный упадок. Мы находим много свидетельств, что эта вера действительно была широко распространенной. Например, разные опросы школьников, которыми занимались с 60-х годов в Новосибирске, показывали, как сокращалась в 90-е годы привлекательность традиционных интеллигентских профессий – ученых, инженеров, учителей, врачей чуть меньше. Это же подтверждается данными не из опросов, которые не всегда надежны, а из статистики, показывающей, что конкурсы в высшие учебные заведения в начале 90-х годов упали, потом они снова выросли в конце десятилетия. Но был период в начале 90-х, когда произошел довольно ощутимый спад: на самые популярные специальности поступали люди, которые ни до, ни после вряд ли могли бы на них поступить.

Российская история замечательна тем, что она позволяет сравнить и проверить, кто был прав, а кто нет в этих долгих и продолжающихся дебатах между европейскими, американскими, а теперь уже и азиатскими социологами. В условиях, когда группа, прочнее всего ассоциирующаяся с культурностью, обозначающая свои границы культурным потреблением, определяющая себя как носителей этой самой культурности, приходит в явный экономический и социальный упадок и воспринимается как жертва истории, повлияет ли это на привлекательность ее образа жизни? Если культурный капитал – это всего-навсего символ или сигнал обладания экономическим капиталом, а культурность – это эвфемизм для богатства, то закономерно предположить, что повлияет. Никто не хочет участвовать в жизни или поддерживать те группы, которые явно ассоциируются с пониженными социальными шансами. С другой стороны, если есть совершенно автономная иерархия престижа, и культурность ценится не потому, что она намекает на богатство, а потому, что она является ценным свойством в своих собственных правах, мы не увидим ничего подобного.

Первая теория – теория производности – во многом есть часть современного здравого смысла. Вспомните те, кто может вспомнить или читал соответствующую литературу, как много было жалоб, да и до сих пор есть много жалоб на то, что понижение зарплаты подорвало престиж интеллигенции. Поднять престиж профессии учителя, вузовского преподавателя, ученого – значит поднять зарплату. Когда представители этих профессий говорят о том, что нужно поднять их престиж, они имеют в виду что-то весьма меркантильное. И здесь они опираются на грубо экономически-детерминистскую теорию: какой престиж без зарплаты, как это может быть?

Мы можем проверить, правы ли они. Еще одна особенно хорошая лакмусовая бумажка, которая здесь есть, – это поведение младшей возрастной группы, поскольку те, кто заботился о престиже всевозможных почтенных профессий, предполагали, что больше всего их экономический упадок отпугнет молодежь, потому что молодежь, которая еще не сделала жизненных ставок, которая не социализирована, может развивать в себе хороший вкус, а может не развивать, может читать Достоевского, а может не читать Достоевского. И вот больше всего страхов было, что молодежь бросит читать Достоевского и вообще полностью культурно деградирует.

Если в ситуации, когда культурный капитал перестает ассоциироваться с экономическим, мы не найдем ничего из этого – ни общего спада культурного потребления, ни вымывания из него молодежи, то у нас будет две возможных объяснения. Первая, что правы те, кто говорит, что культурная иерархия – это вполне автономная вещь, что, хотя никто уже не верит, что Мариинский театр помогает попасть в социальный круг людей, которые много зарабатывают, Мариинский театр не теряет своей ценности, он является некоторой ценностью в себе. Все равно люди, которые его посещают, обладают некоторым ореолом, и даже те, кто внутренне не очень хочет его посещать, чувствуют, что они хотели бы казаться теми людьми, которых так туда тянет, что они последние деньги готовы отдать за лишний билетик.

Второе объяснение – что люди нерефлексивны. Допустим, объективно, потребление высокой культуры обозначает границы экономически доминирующего класса, но сами его представители об этой его роли не догадываются, и никто не догадывается. Когда люди видят культурного человека, умеющего пользоваться ножом и вилкой, а также знатока оперы, на самом деле они видят богатство, которое за ним стоит, наследственную привилегию, роскошь, праздность. Но сами они не отдают себе отчета в том, что видят. Потом социальный класс знатоков оперы, виртуозно пользующихся столовыми приборами, приходит в упадок. Но они продолжают некоторое время по инерции пользоваться ножами и вилками и слушать музыку, хотя дети их уже не наследуют эти навыки, или наследуют их только в рудиментарной форме. Однако новые группы как бы перехватывают символы старых. Да, какие-то группы пришли в упадок, но дети тех, кто занял их место наверху системы экономического неравенства начинают демонстрировать те же черты, потому что они приобретают нужный габитус. Ощущение того, что они – элита и они могут присвоить любые отличия, направляет их однажды в Мариинский театр.

Дети криминального авторитета с надгробия на этом слайде должны были променять «Мерседес» на абонемент... Ну, на абонемент в театр, конечно, мелко, чтобы менять «Мерседес», но, скажем, на ложу в нем. Произошло ли это? Если это произошло, то увидим, что экономический капитал будет лучше предсказывать культурное потребление среди сравнительно молодых людей – чем моложе люди, тем лучше их доход будет предсказывать инвестиции в культурное потребление. Те, кто вырос уже после трансформации, с гораздо лучшими шансами наследуют положение своих родителей, и положение их семьи, скорее всего, еще не успело поменяться. Соответственно, в младших группах корреляция дохода и культурного потребления будет сильной. В старших она должна быть гораздо слабее.

То же самое с образованием родителей. Учитывая период социальной трансформации, для старших когорт образование родителей должно лучше предсказывать их текущее культурное потребление, потому что дает какое-то лучшее представление об условиях социализации. Для младших образование родителей хуже предсказывает, чем занимались их родители в их формативные года и на что был похож их дом.

Понятно, что эти ожидания – произойдет ли общий упадок высокой культуры или ее трансфер в новые руки – завязаны на тех механизмах, о которых мы говорили раньше – если индивиды отдают себе отчет в том, что культурный капитал – это статусная инвестиция, то мы можем ждать упадка. Если участие в культурной жизни – это не совсем осознаваемые реакции габитуса, то будет иметь место трансфер.

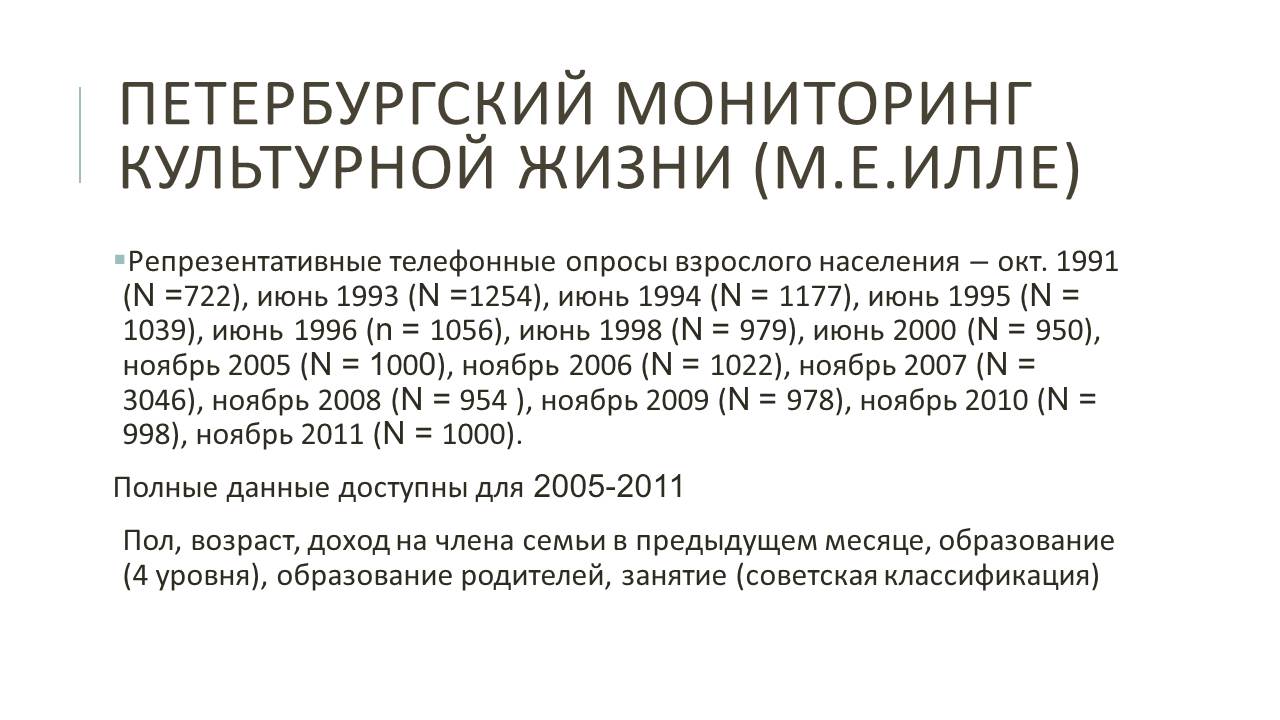

На эти вопросы мы можем ответить благодаря Михаилу Евгеньевичу Илле – замечательному петербургскому социологу, на протяжении двадцати лет собиравшему данные, с некоторым перерывом спрашивая выборку петербуржцев о том, посещали ли они за последние двенадцать месяцев концерты музыки академических жанров, музыкальный театр, концерты рок-, поп-, джаз-музыки и разные другие мероприятия. Статистику мы увидим немного дальше. Номенклатура культурных форм была унаследована от советских времен, можно было бы желать, чтобы она была немного другой сегодня, но она была такой, какой была принята тогда, и когда делаешь мониторинг, волей-неволей приходится придерживаться какой-то старой системы ответов. К несчастью, полные данные доступны только за период с 2005, а базовая статистика по распределениям доступна за все 20 лет.

Вот, собственно, самый важный слайд, который показывает, что происходит, когда наступает экономический кризис. Линии соответствуют разным видам культурной активности – вот есть драматический театр, музыкальный театр, классическая музыка, поп- и рок-музыка, народная музыка. Правда, уже тогда никто не ходил на концерты народной музыки. Наступило некоторое оживление сейчас, но я смутно подозреваю, что это под ней понимают фолк-рок, и это совсем не те люди, которые когда-то ходили на ансамбль «Березка», но этого мы уже не узнаем.

Музеи и кинематограф. Что мы видим здесь? Мы видим, что есть некоторый провал. Визуально можно рассмотреть, если мы сложим все линии вместе, что в районе 90-х годов действительно наступает спад порядка 20%, после чего быстро начинается рост, и сейчас уровни выше, чем они были в 1991-м. Причем все эти линии ведут себя похоже, кроме одной единственной. Это фиолетовая линия, которая означает «кино». Люди перестали ходить в кино в середине 90-х годов. Есть момент в 1998-м, когда в кино сходило меньше людей, чем на концерт классической музыки. Классическая музыка оказалась гораздо более устойчива к тому, что у людей заканчиваются деньги, чем кинематограф. Когда денег остается совсем мало, тот, кто ходил и на кино, и на классическую музыку, идет на классическую музыку. Те, кто ходил только в кино перестают ходить в кино, а многие просто никогда не ходили в кино, а только в Филармонию. Так или иначе, кинотеатры сильно теряют в аудитории, а Филармония не очень теряет в аудитории.

Можно было бы это объяснить тем, что появилось телевидение, которое действительно в 90-х было гораздо интереснее, чем во времена, когда по всем трем каналам показывали программу «Время». Но в 2000-х телевидение никуда не делось, еще появился Интернет, диски пиратские, торренты, и тем не менее, кинотеатры снова вышли на первое место. Это, как мне кажется, очень сильные аргументы в дискуссии об автономии статусной культуры. Ничего не происходит с желанием чувствовать себя и казаться другим культурным человеком, когда культурность больше не ассоциируется с экономическим доходом или экономическими шансами. Практически ничего. Ясно, что есть некоторый спад, но он такой, какой мы можем ожидать на основании чисто экономических соображений. И совсем не так себя ведут «просто развлечения» типа кинотеатров.

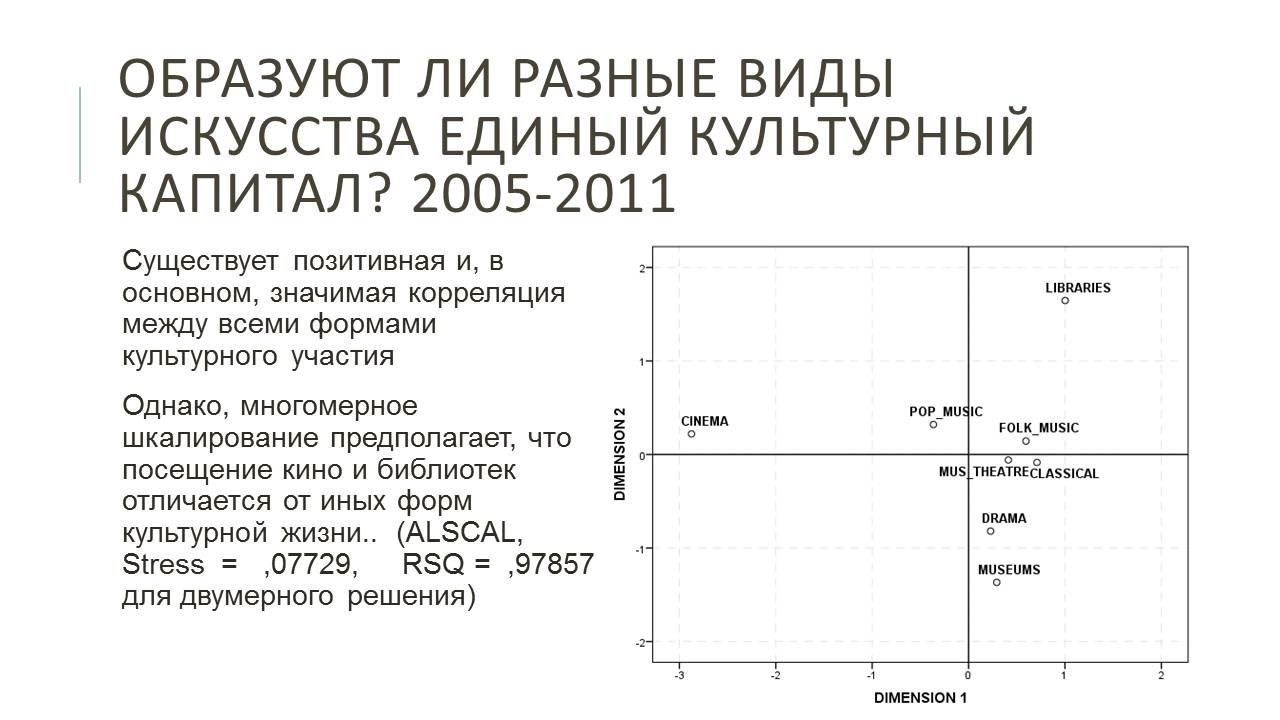

То, что аудитория кинотеатров отличается, можно понять, посмотрев на то, как похожа или не похожа динамика разных форм культурного потребления. Здесь мы нарисовали картинку, иллюстрирующую, как пересекаются аудитории разных форм культурного потребления. В принципе, все виды культурной активности сопутствуют друг другу, в общем, они все коррелируют положительно. Люди, которые ходят на поп- и рок-музыку – это те же люди, которые ходят в кино, это те же люди, которые ходят в музеи, те же люди, которые ходят в библиотеки. Корреляция везде позитивна и почти везде значима, но она имеет разную силу. И когда мы пытаемся расположить их по паттерну «сходство» или «несходство» - чем ближе точки, тем выше вероятность, что человек, замеченный в одном виде культурной активности, принимал участие и в другом (мы использовали метод, который называется многомерным шкалированием). Видно, что кино все-таки не очень похоже на все остальное, и библиотеки тоже. А вот все остальное более-менее вместе, причем интересно, что поп-музыка и народная музыка похожи на музыкальный театр и на классическую музыку. То есть это такое одно гнездо – одни и те же люди участвуют во всем этом.

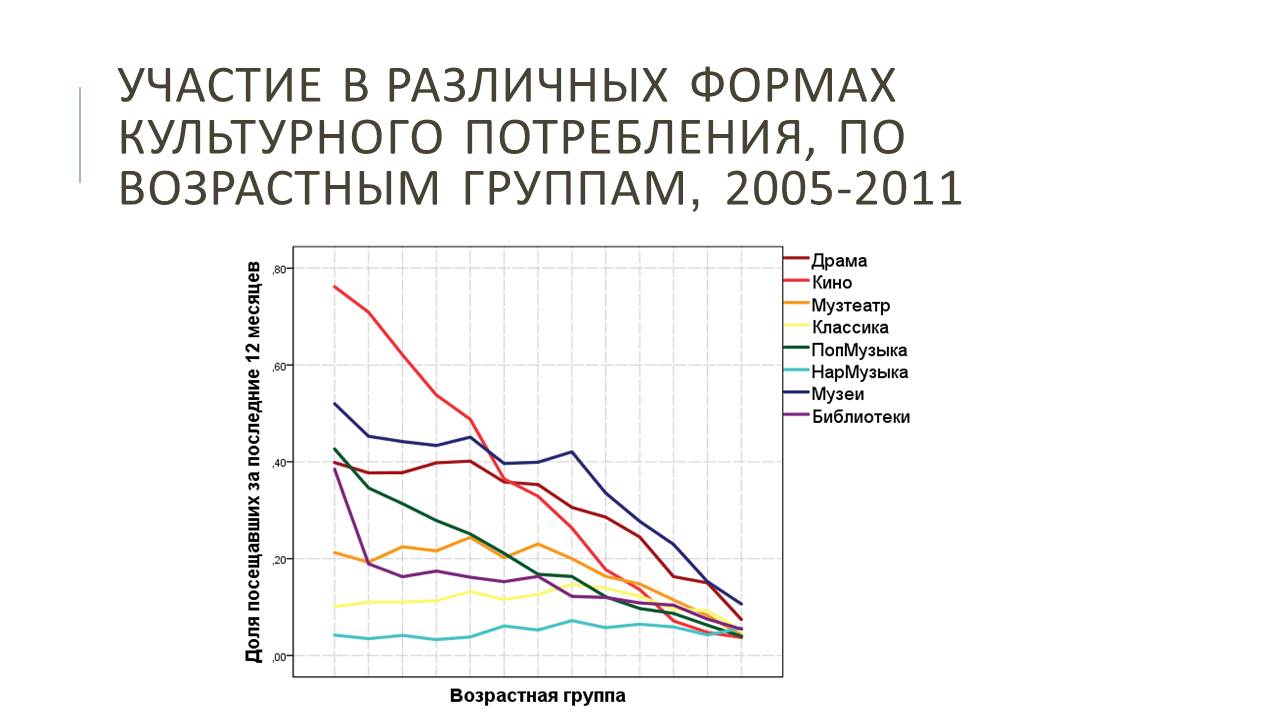

Правда ли, что спад, который произошел, произошел прежде всего за счет молодежи? И вообще, что тут с молодежью? Здесь линии разных цветов соответствуют поколениям: красная линия – это самая старшая группа, синяя – самая молодая. Это доля представителей каждой группы, которая приняла участие хотя бы в одном из представленных видов активности, исключая нетипичные кино и библиотеки. Мы видим здесь, что культурные активности очень сильно завязаны на возрасте, но прямо противоположным образом, чем можно предполагать, исходя из гипотезы о том, что молодые, когда поймут, что с помощью Мариинского театра на «Мерседес» не скопить, потеряют к нему всяческий интерес.

На протяжении всего этого периода самая младшая возрастная группа была наиболее культурно активной. И вот так же, как у всех остальных, был небольшой спад, потом начался существенный подъем, и всегда они были гораздо активнее, чем старшая возрастная группа. Причем спад активности старшей возрастной группы выглядит угрожающе. Вот на этом слайде, по горизонтали – это возраст, а по вертикали – доля посещавших данную форму культурной активности за последние двенадцать месяцев. В отношении библиотек наблюдается резкий спад среди людей, которые только вышли из студенческого возраста, дальше спад продолжается. Это вовсе не то, что пенсионеры ходят в библиотеки, что само по себе интересная тема. Получается, что не очень пенсионеры ходят в библиотеки.

Что касается драматического театра, то здесь спад начинается чуть позже, но все равно уровень посещаемости сходит практически на ноль. Кинотеатры: больше всего молодые ходят в кино, но тут опять сильный линейный спад. Дольше всего удерживается интерес к классической музыке, до рубежа пятидесяти-шестидесяти лет, потом снова спад. Интересно, что график очень сильно отличается от американских, финских или британских графиков, в которых молодежь все-таки перестает интересоваться оперой. Там самый большой интерес к классической музыке мы наблюдаем у людей порядка сорока-пятидесяти, и далее пятьдесят-шестьдесят, а затем наблюдается некоторый спад. В нашем случае нет ничего подобного, то есть все эти культурные активности или больше у молодых, или примерно на том же уровне у молодых, что и у людей среднего возраста, и очень низко – в старших когортах.

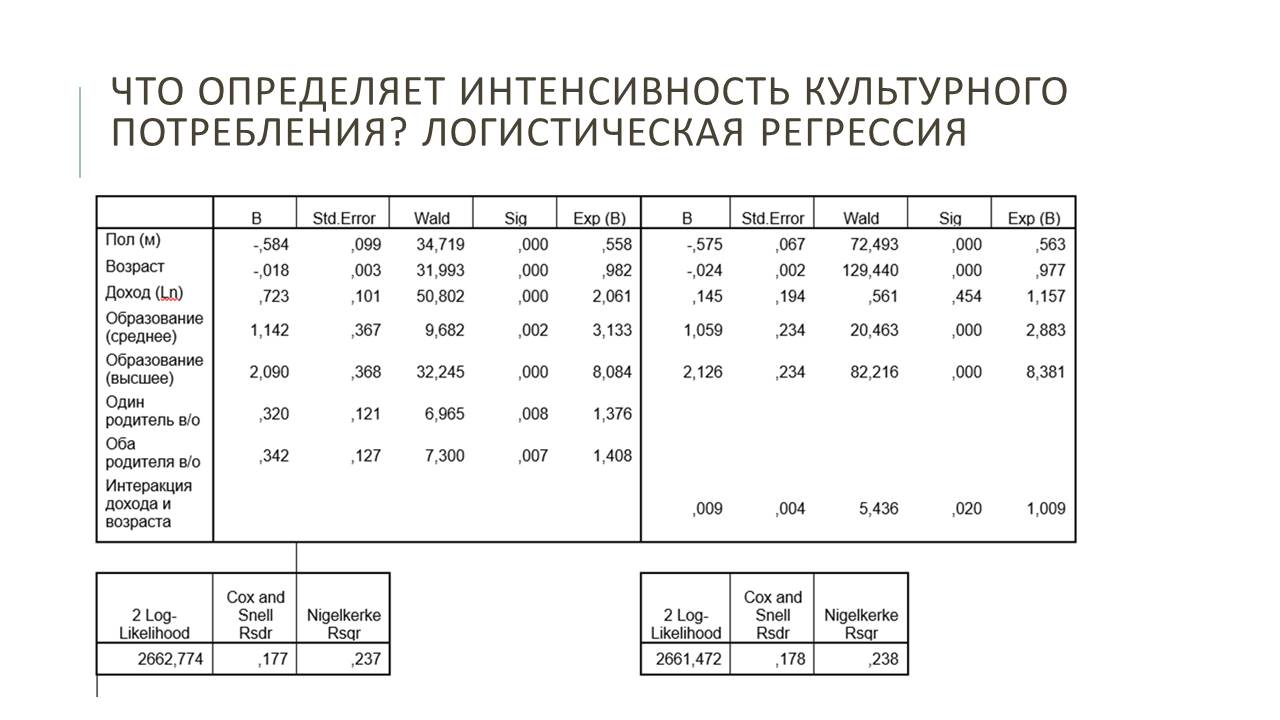

На этом слайде приводится статистический анализ того, что влияет на культурное потребление. На него влияет возраст, образование, доход в некоторой степени и пол. Разные множественные логистические регрессии позволяют отсортировать влияние разных факторов и посмотреть при контроле по данному фактору, как меняется значение всех других. Поскольку факторы связаны друг с другом, это очень ценная возможность. Например, культурная активность падает с возрастом, но культурная активность падает и с доходами, а доходы очень сильно сокращаются с возрастом. Здесь надо сказать, что, и благодаря нашим опросным данным, и благодаря Росстату, и благодаря разным другим источникам можно узнать неприятную вещь, что зарплаты перестают расти у людей в России в возрасте около тридцати, после чего наступает медленный спад, ускоряющийся дальше. То есть обычная мировая схема, когда люди медленно растут, и чем они старше, тем у них больше денег, здесь не срабатывает, потому что самые богатые и больше всех зарабатывающие – это люди относительно молодые и недавно появившиеся на рынке труда.

Так вот, возвращаясь к нашей статистике, может ли быть так, что пенсионеры неактивны просто потому что у них мало денег? Нет, несмотря на корреляцию получается, что возраст по-прежнему остается очень значимой переменной. Образование. Чем выше образование, тем выше культурная активность – это мы наблюдаем везде, во всем мире, где бы ни проводился замер. Возраст влияет однозначно негативно, причем линейно негативно на все виды культурной активности. Мифология о том, что дебилов вырастили благодаря ЕГЭ, а интеллигенция – это питерские старушки, не очень убедительно смотрится в свете всех этих данных.

Здесь не представлены все расчеты, которые будут в двух наших статьях, которые, я надеюсь, появятся в первом и втором номерах «Мира России» следующего года.

Вкратце, предположения о существовании интеракции, статистического взаимодействия возраста и доходов и возраста и образования не подтвердились. Доход взаимодействует с возрастом, но в направлении обратном тому, которое можно было предполагать. Доход больше всего влияет на продолжение культурной активности в старшем возрасте. Пенсионеры, у которых относительно высокие доходы для этой группы, продолжают культурную активность дольше, чем те, у кого доходы низкие. Причем это единственная группа, для которой доход действительно оказывается очень важным. Пол. Женщины – это универсальная вещь, она выглядит так же и в США и во Франции и в Скандинавии - женщины в 1,5-2 раза активнее мужчин по всем параметрам. И, наконец, влияет образование родителей. Образование родителей влияет независимо от собственного образования, и на самом деле настолько же хорошо предсказывает культурную активность, как и собственное образование, когда мы их контролируем друг относительно друга.

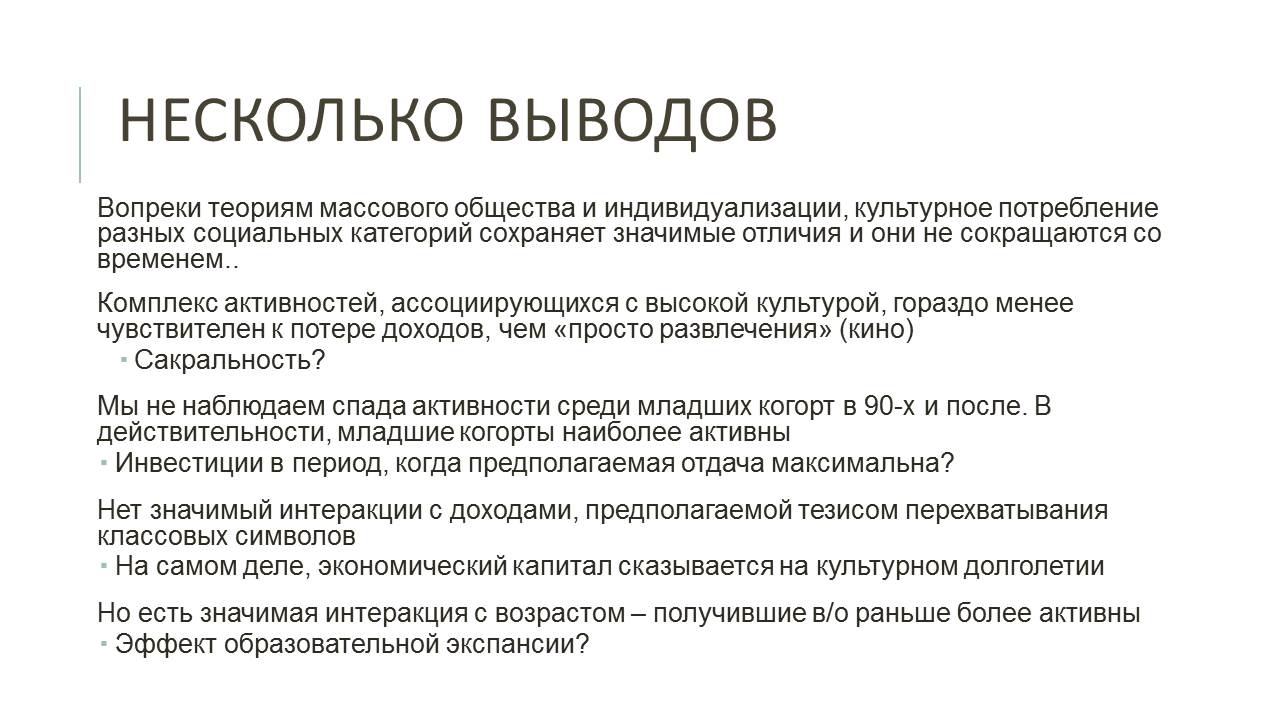

Что мы получаем в качестве выводов? Во-первых, вопреки теориям массового общества и индивидуализации, культурное потребление продолжает быть значимо связано с социальными категориями. Не наступило состояние, когда образовательный статус или принадлежность к какой-то группе занятости перестали бы предсказывать культурную активность – или все потребляют одно и то же, или каждый индивид что-то свое, и нет никакого паттерна. Нет, по-прежнему они хорошо ее предсказывают.

Комплекс активности, который ассоциируется с высокой культурой, традиционный культурный капитал, традиционные символы принадлежности к культурной элите не исчезают, когда наступает экономический кризис. Потребление высокой культуры не эластично к потере доходов. Можно это интерпретировать как следствие того, что определенная сакральность, какое-то ощущение избранности, которым наделены те, кто во всем этом участвует, никуда не девается из-за того, что самые энергичные потребители становятся беднее. Вебер, похоже, был в этом смысле прав, а ранний Бурдье – нет.

Мы не наблюдаем спада активности в когортах младше 90-х годов, причем то, что молодые настолько активны, очень хорошо укладывается в представление о том, что культурный капитал все-таки приобретается с некоторыми стратегическими намерениями. Ценят его не потому, что он позволяет сделать карьеру или дает перспективу получения высокооплачиваемой работы, а просто потому, что он считается символом чего-то важного в человеке, что не сводится к деньгам. Но люди, которые его приобретают, тем не менее, вполне сознательно инвестируют в повышение культурного уровня.

Особенно молодые люди ставят перед собой задачу вырасти над собой культурно. Они отправляются в Эрмитаж, они покупают все книги серии «Азбука классика» и читают их по очереди. Короче говоря, они производят определенную работу над собой, и эта работа делается наиболее интенсивно в период, когда от этого можно ожидать максимальной социальной отдачи. Когда люди молоды, они обрастают дружескими связями и формируют какие-то человеческие отношения, которые длятся на протяжении всей остальной жизни. Еще они работу ищут, брачного партнера ищут. Когда эти задачи решены, отдача от культурного капитала сокращается, и инвестиции в него тоже сокращаются.

Со временем люди перестают придавать этому столько значения, сколько придавали раньше. В другой статистической базе, с которой мы работали, базе, покрывающей читателей петербургских библиотек, очень хорошо видно, что с возрастом Ремарка или Бредбери как самого популярного автора будет заменять Акунин.

Много работы, семья, дети, «ну его». Правда, очень хорошо видно, как эти биографические циклы накладываются, в каком возрасте люди берут какие книги в библиотеке и мы, похоже, видим что-то подобное и на данных о культурном потреблении.

Нет значимой интеракции с доходами ни в младшей, ни в старшей группе. То есть предположение о том, что новое поколение, дети криминальных авторитетов перехватили места на галерке у петербургских старушек, которые занимали их раньше ничем не подтверждены. Места старушек займут дети, а потом внуки этих старушек.

Я не отразил этого на слайде этом, но есть значимая интеракция образования с возрастом. Люди, которые получили высшее образование раньше, культурно более активны. Почему это так? То, что кажется мне наиболее правдоподобным – это следствие определенной девальвации или экспансии образования. В 60-70-е и тем более в 50-е годы была какая-то группа, которая ассоциирует себя с интеллигенцией, ощущает себя интеллигенцией и инвестирует время и силы в ведение определенного образа жизни. Этот образ жизни включает в себя высшее образование, знакомство с искусством, активную культурную жизнь. Эти вещи идут рука об руку. И те люди, которые вели такой образ жизни раньше, продолжают вести и сейчас. Но поскольку высшее образование в перестроечные и постперестроечные годы охватывает все большую и большую долю возрастной когорты и, по сути дела, перестает быть сколько-нибудь дифференцирующим признаком, то корреляция, статистическая связь образования с культурным потреблением просто исчезает. Теперь самые разные люди, не только те, для кого важно ощущать себя культурными, становятся обладателями вузовского диплома. Та корреляция, которая была раньше, сокращается.

Идеал культурного человека никуда не делся, привлекательность его, по всей видимости, не померкла, молодые люди продолжают, с большим или меньшим внутренним позывом к тому, но пытаться расти культурно. Даже те, которые не испытывают никакого позыва, видимо, имеют какие-то внешние стимулы. Мои коллеги провели замечательные исследования, проследив за несколькими сотнями посетителей Эрмитажа. Самые выразительные вещи о том, как идеал культурного человека все-таки живет где-то рядом с нами, даже с теми, кто не понимает, зачем все это нужно, и не испытывает никакой внутренней тяги к тому, лучше всего иллюстрируется цитатами из исследования моих коллег, Ксении Андрушко и Марии Сафоновой, которые занимались изучением публики в Эрмитаже.

Попробуйте угадать, сколько, в среднем, времени проводит в Эрмитаже человек, который в него пришел? Медианное время? Около 50 минут. Кроме того, медиана посетителя Эрмитажа посещает эрмитажное кафе за эти 50-55 минут и успевает сделать 3-4 селфи. А самый долгий период, который на протяжении сеансов наблюдения наблюдаемый индивидуум провел в одном зале, как вы думаете, составило сколько? Три минуты пятьдесят секунд. Это была женщина, которая вошла в зал и села поболтать со смотрительницей этого зала и провела эти самые три минуты пятьдесят секунд. Пары и не пары, малые группы и одиночки, за которыми наблюдали, отбирались случайно. То есть, большая часть людей попадают в Эрмитаж, потому что они знают, что им надо попасть в Эрмитаж. Они не очень знают, что там делать. А самый популярный зал, как вы понимаете, это тот, где часы «Павлин». Часы с павлином – это более-менее, а вот что делать дальше, уже совершенно не ясно.

Так вот, с одной стороны, можно ужаснуться и сказать себе, что культура мертва. А с другой стороны, посмотрите – живая или мертвая, она обладает значительной властью: люди, которые не знают, куда себя деть, ходят в этот музей, отдают по 400 рублей, между прочим, и хотя бы час, но истязают себя им. Если у них нет особых внутренних позывов, они по крайней мере ощущают, что испытывают внешнее давление, ощущают необходимость соответствовать какому-то определенному культурному образцу. И это давление, как социальный факт, остается с нами.

Причем как раз в Эрмитаже, если не брать пары случайной выборкой, а отслеживать каким-то более целевым образом, очень видно, как устроена культурная экология музея, как разные группы занимают разные ниши, как кто-то идет к часам «Павлин», а кто-то направлялся на третий этаж, а теперь направляется в Генеральный штаб, но хорошо видно, что клиенты третьего этажа – это, скорее, девушки от пятнадцати до двадцати пяти лет, часто приходящие по двое, или молодые пары, которым надо воздать культурным идеалам должное. Потом, с возрастом, кажется, что люди в массе своей становятся добрее к себе и вместо страшного третьего этажа идут к «Павлину», но все равно идут. В общем, все эти вещи показывают нам, что говорить о смерти традиционной культурности в качестве знака социального отличия рано и, по крайне мере, в этом смысле ее жизнь продолжается.